episode.3星空にスーヴェニア

朝から探索を続けて、ついに太陽が沈みかけ、教会の蔦で覆われた真っ白な外壁を夕焼け色に染め出していく。そろそろ、切りあげよう。子供たちはそれぞれ、最後の探索を行う。

【探索開始】

1日目 夜

セレーネはフロイドが怖がるものだから、仕方なくトイレに連れ添った。

「そんなに怖いなら私がトイレについて行ってあげるわよ」

「........。別に俺はトイレに用事なんてないんだけど」

仕方ないわね、というセレーネの声はしっかりと震えていた。

ガルシェは大部屋にきた。

ここにはオルガンがあってシスターがいつも弾いてくれた。きらきら星、シスターが教えてくれたんだ。歌なんて所詮ただの気晴らしだと思ってたのに。いつだって無意味で無価値なものに色をつけてくれたのはシスターだった。

ミア・リッピンコットは大部屋にきた。

ここにはオルガンがあってシスターがいつも弾いてくれた。きらきら星、シスターが教えてくれたの。ミアちゃんね、ちゃんと歌えるよ。ここから歌えばシスターに届くかな。

アーノルドは庭に来てみると、どうにも動く気になれず座り込んでしまった。

アーノルドは、暗がりの中に何かを見つけた。目を細め、それを見つめる。

丁寧に手入れされた花壇だ。

ここを花畑にしたい と何処かの誰かから始まった一言に、いつからか俺達には花を育てる習慣がついた。

といっても俺たちのやることと言えば、朝のうちに水をやるだけで。肝心な害虫駆除だったり花の植え替えはこだわりなシスターがまめにしていたのだった。

月に一度開かれる雑草抜き大会は億劫だったけれど、その後のシスター自家製レモネードがひんやりと染みり、堪らなく美味しかったのを覚えている。

そろそろする頃合いだとシスターは話していたのに。

…そんな事を思い出しつつしゃがみこんでいると、使われていない花壇に一部だけ土の色が違う事に違和感を感じた。

まるでそこだけ無理矢理掘り起こしたような…赤茶色の土が見える。

........

不思議に思いスコップで掘り返してみると、何かがコツンと当たった。

それは指でつまめるほどのサイズで、茶色く濁ったような色で........。

石のような........。

もう少し掘り返してみると中のモノには悪臭が漂い、蛆が湧いているのが見えた。

とても見ていられるモノではなかった。

気分が悪い。

それはなにか小さな小動物の死骸だった。

これ以上は、掘り進めるのをやめよう。

ソレにそっと土を被せる。

これはいったいなんなんだ..........。

アーノルドはその場を後にした。

イザベラ・リッピンコットはラファエル部屋にきた。一部分は物が乱雑に散らばり、はたまた一部は綺麗に整頓されている。

イザベラは正面の窓から外を眺めようと部屋を奥へと進み歩く。

そうだ。この部屋からは飼っていた牛がよく見えると ローワンが得意気に話していたのを思い出した。

…なんだか少し、獣のような臭いがする。

足で何かを踏んでしまった。

…嫌な感覚だ。

!!!

........なんでこんな所に鶏の餌が!

「踏んでしまったわ........」

イザベラは不愉快そうに眉を歪めた。

ローワンはこっそりと、トイレに向かうセレーネとフロイドの後をつけた。フロイドが怖がるからという理由でセレーネが付き添っているらしい。

「よっ!」

後ろからフロイドの肩を叩いてやれば、隣のセレーネがうるさいくらいに叫ぶ。

本当に怖がりなのはどちらかは明白だった。

ペルセイは「礼拝堂」に来た。 いつもシスターはここでお祈りをしていた。そういえば、この礼拝堂の奥には懺悔室があって、よくシスターはそこで何か懺悔を繰り返していたような...。たしか、懺悔室には鍵がかかっていたはず。鍵はどこにあったっけ。

リンダは毛布にくるまった。今日はもう疲れてしまった。なんだか、目を瞑っていたい。

あたたかな毛布に包まれていると、シスターのことを思い出す。シスターとの思い出がある限り、心やすまる瞬間なんてきっとないんだろう。

フロイドは底の見えない沼に引きずり降ろされている様な感覚になった。奥からは真っ黒な塊の様なものが自身の足を引っ張っている。

................!

いつの間にか眠っていたようだ。

【探索終了】

探索が終われば、星でも見ようよ、とペルセイがみんなを労うつもりで声をかけていた。

1日の半分も過ぎれば、太陽が沈み始め教会が闇色に包まれる。夜を恐怖に感じることはあれど、不思議とその日の夜は美しい星空が見えて明るく僕達を照らしていた。

所詮、探偵ごっこだったかもしれないその探索は一日中行われ途中、3時と夕ご飯の休憩を挟みながら、教会中を駆回った。

今日、探索した結果は明日の朝にみんなで共有することにした。

すぐにそれを行わなかったのはみんなの顔に疲れが滲んでいたからだ。

シスターとの思い出ばかりが宝箱の如く詰まったこの場所はどこにいっても彼女の影がチラついて、どこにいっても哀しみが追いついてくる。

お月様が追いかけてくると、怖がった幼いあの日を思い出して心が痛かった。

星空を見れば、ふと吸い込まれそうなほど涙が込み上げてくるのでそれぞれがぽつぽつと教会内へと戻っていく。寝る支度を済ましたなら、今日はゆっくり疲れを落とそう。

明日は無慈悲にもやってきて太陽がおはようを告げるから。そうして子供たちは自ずと自室へと戻っていった。

_______

「アーニー?君は戻らないの?」

皆が居なくなった庭には月の光に照らされて美しいハニーブロンドを更に輝かせたアーノルドが一人ぽつんと、残っていた。

星の王子さまだと、ペルセイは心のすみっこで思ったが言葉に出すのはやめた。

彼の表情が暗く沈んでいたからだ。こういった些細な変化を見逃さないのはペルセイの長所だ。

「ねぇ、ペルセイ。本当にみんなの中に犯人がいると思う?」

「あぁ、そのことか........。凶器になったのはあのナイフだったよね。僕もちらっとしか見れていないから何とも言えないけれど」

「あんなナイフ、少なくとも僕はここに来てから1度も見たことがないよ」

彼女に突き刺さっていたナイフは、食事用のものでもなければ調理用のものでもない、かといえば教会には狩りで肉を捌くためのナイフはない。果たして、あのようなナイフがこの教会にあっただろうか。

ペルセイは今日1日、そのことが気がかりであのナイフと似たものがこの教会の中にあるか探し回ったがこれといったものが見つからなかった。

モヤモヤと胸のうちにひっかかる大きな原因であったが、どうやら彼もその事が気になっていたのだろう。

「俺もそう思う。あのナイフのことを思えばやっぱり外部の人間の可能性も拭えないと思うんだ。見たことのないナイフで殺されているのなら、それは........。」

「そうだね、でも外部の人間なら何故シスターだけを狙ったんだろう。僕達を殺さなかった理由はなに?それに、その人はどこに消えちゃったのか......。」

シスターは、食用の肉だけは教会内で自足することをしなかった。

単に経典上の話でそうした殺生を好まなかっただけ。

必要物資はごく稀に外に買い出しにいく。穢れた街にでかける際に、ついて行くような事は滅多に無かったが、子供たちの分もシスターが一人で持ち歩くにはとても重い荷物があり何度か男手が必要な時について行ったことがあった。

その時に、シスターに聞いたことがある。

こんなに重い荷物なら直接教会に届けて貰えばいいと。

そうするとシスターは困ったように笑ってあの場所は神のお力で守られていて、簡単には普通の人間が入ってこられないようになっているのだ、と。

確かにこの教会に来てから、シスターと僕たち聖痕の持ち主である子ども以外がこの教会に足を運ぶところを見たことがなかった。

「うーん。ナイフが見た事ないものだなんて理由で外部の人間だと決めつけるのは些か無理があるように感じるなぁ」

ペルセイの顔には苦笑いが零れていた。

そうであれば、いっそ楽か。身内を疑わなくていいのだから。

シスターのいう神のお力というのがどれだけの信憑性をもつのか。シスター亡き今、神様を信じられるほど僕達は空っぽな脳みそに信仰を詰め込んだ狂信者だろうか。

「罰があったたのかも。」

夜空を見上げながらそう呟いたアーノルドの顔は暗くてよく見えなかった。

「みんなで幸せに暮らせるならそれでいいって思って、それだけでいいって思ってしまったから........。」

もしシスターならアーノルドにどんな言葉をかけていたのだろう。

あの色のないくすんだ柔らかい髪の毛に、聖母像のように微笑み、真っ黒なベールに身も心も包んでいた彼女なら。

かの大英雄ペルセウスですら、彼にかける言葉なんて見つからないと空から叫んでいるようにも見えた。

ペルセウス座が空で輝いている。

サラサラの髪をちょこんと後ろにリボンでまとめた彼が小さく呟やく。

「眠れなかったのは、君もだったんだね」

それは2人だけの独り言だった。

________

同じように月明かりが、ウリエル部屋の窓から射し込んでいた。

部屋の灯りは既に消えていて、窓から差し込む明かりの先には鳥籠を抱えた女の子がいた。

それをベッドの上丸くなった布団の中から覗き込むようにガルシェがこっそりとその光景を瞳に移す。

........。

セレーネちゃん、今日は何をお祈りしているんだろう。

同室であるセレーネという少女は、変わったところがあって鳥籠の中に信仰という名の言葉をたくさん詰め込んでいた。

初めは理解できるものではなかったが、彼女と同室になり毎晩鳥籠の扉を開いて信仰の言葉を口にする彼女を見ていれば不思議とその光景も慣れ親しんだものへと変わる。

ガルシェはその光景をどうしても覗いてはいけない秘密をこっそり見てしまったようにこそばゆい気持ちで見守ることしか出来なかった。

ガルシェが眠っていると思って小さな声で信仰を唱える彼女が具体的に何を口にしているかはよく聞こなかった。

どうか、彼女の願いが叶いますように。そう心の中で羊の数を数えるように何度も唱えた。

__________

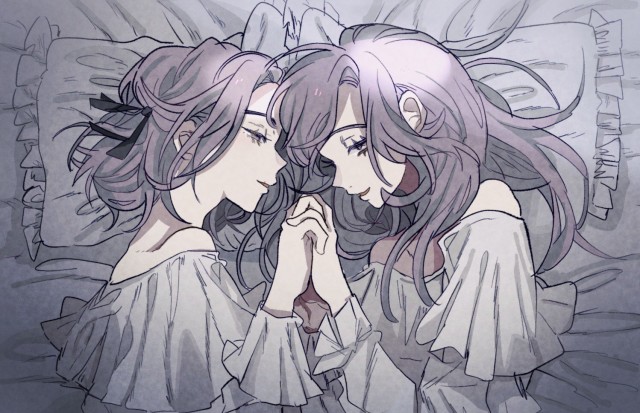

「ねぇ、今日は眠れると思う?」

「寝ないとだめだよ、明日も頑張らなくちゃ」

「ねぇ、シスターは今頃どうしてるかしら」

「さぁ?あ!でもね、ほら!シスターにちゃんと切符を渡したでしょう!」

「あぁ、そうよね。シスターがあっちの世界の入口で通せんぼされちゃわないようにちゃんと切符を渡したわ」

「本当はね、お金を渡すんだって。通行料になるの」

「お金は入れてないけど、わたしたちの宝物をあげたんだもの通してもらえるわ」

「どうしてるかしら」

「シスター?」

「えぇ、シスター」

「さぁ........」

「........」

「眠くなってきたね」

「眠くなってきたわ」

「手は離さないでね」

「そっちこそ」

彼がいない部屋では、双子たちが手を繋ぎあってベッドの中に沈んでいた。真っ白なシーツには2人のすみれ色が混ざり会って咲いていた。

_________

ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。

赦してください。赦してください。赦してください。

いくら朝を迎えたって目覚めはやってこない。

これはきっと罰だ。

____

next........

朝から探索を続けて、ついに太陽が沈みかけ、教会の蔦で覆われた真っ白な外壁を夕焼け色に染め出していく。そろそろ、切りあげよう。子供たちはそれぞれ、最後の探索を行う。

【探索開始】

1日目 夜

セレーネはフロイドが怖がるものだから、仕方なくトイレに連れ添った。

「そんなに怖いなら私がトイレについて行ってあげるわよ」

「........。別に俺はトイレに用事なんてないんだけど」

仕方ないわね、というセレーネの声はしっかりと震えていた。

ガルシェは大部屋にきた。

ここにはオルガンがあってシスターがいつも弾いてくれた。きらきら星、シスターが教えてくれたんだ。歌なんて所詮ただの気晴らしだと思ってたのに。いつだって無意味で無価値なものに色をつけてくれたのはシスターだった。

ミア・リッピンコットは大部屋にきた。

ここにはオルガンがあってシスターがいつも弾いてくれた。きらきら星、シスターが教えてくれたの。ミアちゃんね、ちゃんと歌えるよ。ここから歌えばシスターに届くかな。

アーノルドは庭に来てみると、どうにも動く気になれず座り込んでしまった。

アーノルドは、暗がりの中に何かを見つけた。目を細め、それを見つめる。

丁寧に手入れされた花壇だ。

ここを花畑にしたい と何処かの誰かから始まった一言に、いつからか俺達には花を育てる習慣がついた。

といっても俺たちのやることと言えば、朝のうちに水をやるだけで。肝心な害虫駆除だったり花の植え替えはこだわりなシスターがまめにしていたのだった。

月に一度開かれる雑草抜き大会は億劫だったけれど、その後のシスター自家製レモネードがひんやりと染みり、堪らなく美味しかったのを覚えている。

そろそろする頃合いだとシスターは話していたのに。

…そんな事を思い出しつつしゃがみこんでいると、使われていない花壇に一部だけ土の色が違う事に違和感を感じた。

まるでそこだけ無理矢理掘り起こしたような…赤茶色の土が見える。

........

不思議に思いスコップで掘り返してみると、何かがコツンと当たった。

それは指でつまめるほどのサイズで、茶色く濁ったような色で........。

石のような........。

もう少し掘り返してみると中のモノには悪臭が漂い、蛆が湧いているのが見えた。

とても見ていられるモノではなかった。

気分が悪い。

それはなにか小さな小動物の死骸だった。

これ以上は、掘り進めるのをやめよう。

ソレにそっと土を被せる。

これはいったいなんなんだ..........。

アーノルドはその場を後にした。

イザベラ・リッピンコットはラファエル部屋にきた。一部分は物が乱雑に散らばり、はたまた一部は綺麗に整頓されている。

イザベラは正面の窓から外を眺めようと部屋を奥へと進み歩く。

そうだ。この部屋からは飼っていた牛がよく見えると ローワンが得意気に話していたのを思い出した。

…なんだか少し、獣のような臭いがする。

足で何かを踏んでしまった。

…嫌な感覚だ。

!!!

........なんでこんな所に鶏の餌が!

「踏んでしまったわ........」

イザベラは不愉快そうに眉を歪めた。

ローワンはこっそりと、トイレに向かうセレーネとフロイドの後をつけた。フロイドが怖がるからという理由でセレーネが付き添っているらしい。

「よっ!」

後ろからフロイドの肩を叩いてやれば、隣のセレーネがうるさいくらいに叫ぶ。

本当に怖がりなのはどちらかは明白だった。

ペルセイは「礼拝堂」に来た。 いつもシスターはここでお祈りをしていた。そういえば、この礼拝堂の奥には懺悔室があって、よくシスターはそこで何か懺悔を繰り返していたような...。たしか、懺悔室には鍵がかかっていたはず。鍵はどこにあったっけ。

リンダは毛布にくるまった。今日はもう疲れてしまった。なんだか、目を瞑っていたい。

あたたかな毛布に包まれていると、シスターのことを思い出す。シスターとの思い出がある限り、心やすまる瞬間なんてきっとないんだろう。

フロイドは底の見えない沼に引きずり降ろされている様な感覚になった。奥からは真っ黒な塊の様なものが自身の足を引っ張っている。

................!

いつの間にか眠っていたようだ。

【探索終了】

探索が終われば、星でも見ようよ、とペルセイがみんなを労うつもりで声をかけていた。

1日の半分も過ぎれば、太陽が沈み始め教会が闇色に包まれる。夜を恐怖に感じることはあれど、不思議とその日の夜は美しい星空が見えて明るく僕達を照らしていた。

所詮、探偵ごっこだったかもしれないその探索は一日中行われ途中、3時と夕ご飯の休憩を挟みながら、教会中を駆回った。

今日、探索した結果は明日の朝にみんなで共有することにした。

すぐにそれを行わなかったのはみんなの顔に疲れが滲んでいたからだ。

シスターとの思い出ばかりが宝箱の如く詰まったこの場所はどこにいっても彼女の影がチラついて、どこにいっても哀しみが追いついてくる。

お月様が追いかけてくると、怖がった幼いあの日を思い出して心が痛かった。

星空を見れば、ふと吸い込まれそうなほど涙が込み上げてくるのでそれぞれがぽつぽつと教会内へと戻っていく。寝る支度を済ましたなら、今日はゆっくり疲れを落とそう。

明日は無慈悲にもやってきて太陽がおはようを告げるから。そうして子供たちは自ずと自室へと戻っていった。

_______

「アーニー?君は戻らないの?」

皆が居なくなった庭には月の光に照らされて美しいハニーブロンドを更に輝かせたアーノルドが一人ぽつんと、残っていた。

星の王子さまだと、ペルセイは心のすみっこで思ったが言葉に出すのはやめた。

彼の表情が暗く沈んでいたからだ。こういった些細な変化を見逃さないのはペルセイの長所だ。

「ねぇ、ペルセイ。本当にみんなの中に犯人がいると思う?」

「あぁ、そのことか........。凶器になったのはあのナイフだったよね。僕もちらっとしか見れていないから何とも言えないけれど」

「あんなナイフ、少なくとも僕はここに来てから1度も見たことがないよ」

彼女に突き刺さっていたナイフは、食事用のものでもなければ調理用のものでもない、かといえば教会には狩りで肉を捌くためのナイフはない。果たして、あのようなナイフがこの教会にあっただろうか。

ペルセイは今日1日、そのことが気がかりであのナイフと似たものがこの教会の中にあるか探し回ったがこれといったものが見つからなかった。

モヤモヤと胸のうちにひっかかる大きな原因であったが、どうやら彼もその事が気になっていたのだろう。

「俺もそう思う。あのナイフのことを思えばやっぱり外部の人間の可能性も拭えないと思うんだ。見たことのないナイフで殺されているのなら、それは........。」

「そうだね、でも外部の人間なら何故シスターだけを狙ったんだろう。僕達を殺さなかった理由はなに?それに、その人はどこに消えちゃったのか......。」

シスターは、食用の肉だけは教会内で自足することをしなかった。

単に経典上の話でそうした殺生を好まなかっただけ。

必要物資はごく稀に外に買い出しにいく。穢れた街にでかける際に、ついて行くような事は滅多に無かったが、子供たちの分もシスターが一人で持ち歩くにはとても重い荷物があり何度か男手が必要な時について行ったことがあった。

その時に、シスターに聞いたことがある。

こんなに重い荷物なら直接教会に届けて貰えばいいと。

そうするとシスターは困ったように笑ってあの場所は神のお力で守られていて、簡単には普通の人間が入ってこられないようになっているのだ、と。

確かにこの教会に来てから、シスターと僕たち聖痕の持ち主である子ども以外がこの教会に足を運ぶところを見たことがなかった。

「うーん。ナイフが見た事ないものだなんて理由で外部の人間だと決めつけるのは些か無理があるように感じるなぁ」

ペルセイの顔には苦笑いが零れていた。

そうであれば、いっそ楽か。身内を疑わなくていいのだから。

シスターのいう神のお力というのがどれだけの信憑性をもつのか。シスター亡き今、神様を信じられるほど僕達は空っぽな脳みそに信仰を詰め込んだ狂信者だろうか。

「罰があったたのかも。」

夜空を見上げながらそう呟いたアーノルドの顔は暗くてよく見えなかった。

「みんなで幸せに暮らせるならそれでいいって思って、それだけでいいって思ってしまったから........。」

もしシスターならアーノルドにどんな言葉をかけていたのだろう。

あの色のないくすんだ柔らかい髪の毛に、聖母像のように微笑み、真っ黒なベールに身も心も包んでいた彼女なら。

かの大英雄ペルセウスですら、彼にかける言葉なんて見つからないと空から叫んでいるようにも見えた。

ペルセウス座が空で輝いている。

サラサラの髪をちょこんと後ろにリボンでまとめた彼が小さく呟やく。

「眠れなかったのは、君もだったんだね」

それは2人だけの独り言だった。

________

同じように月明かりが、ウリエル部屋の窓から射し込んでいた。

部屋の灯りは既に消えていて、窓から差し込む明かりの先には鳥籠を抱えた女の子がいた。

それをベッドの上丸くなった布団の中から覗き込むようにガルシェがこっそりとその光景を瞳に移す。

........。

セレーネちゃん、今日は何をお祈りしているんだろう。

同室であるセレーネという少女は、変わったところがあって鳥籠の中に信仰という名の言葉をたくさん詰め込んでいた。

初めは理解できるものではなかったが、彼女と同室になり毎晩鳥籠の扉を開いて信仰の言葉を口にする彼女を見ていれば不思議とその光景も慣れ親しんだものへと変わる。

ガルシェはその光景をどうしても覗いてはいけない秘密をこっそり見てしまったようにこそばゆい気持ちで見守ることしか出来なかった。

ガルシェが眠っていると思って小さな声で信仰を唱える彼女が具体的に何を口にしているかはよく聞こなかった。

どうか、彼女の願いが叶いますように。そう心の中で羊の数を数えるように何度も唱えた。

__________

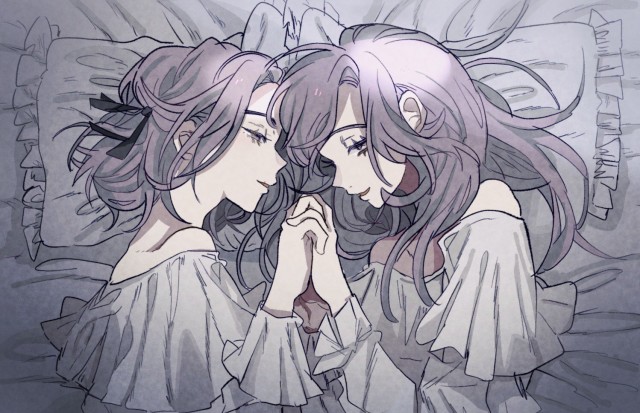

「ねぇ、今日は眠れると思う?」

「寝ないとだめだよ、明日も頑張らなくちゃ」

「ねぇ、シスターは今頃どうしてるかしら」

「さぁ?あ!でもね、ほら!シスターにちゃんと切符を渡したでしょう!」

「あぁ、そうよね。シスターがあっちの世界の入口で通せんぼされちゃわないようにちゃんと切符を渡したわ」

「本当はね、お金を渡すんだって。通行料になるの」

「お金は入れてないけど、わたしたちの宝物をあげたんだもの通してもらえるわ」

「どうしてるかしら」

「シスター?」

「えぇ、シスター」

「さぁ........」

「........」

「眠くなってきたね」

「眠くなってきたわ」

「手は離さないでね」

「そっちこそ」

彼がいない部屋では、双子たちが手を繋ぎあってベッドの中に沈んでいた。真っ白なシーツには2人のすみれ色が混ざり会って咲いていた。

_________

ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。

赦してください。赦してください。赦してください。

いくら朝を迎えたって目覚めはやってこない。

これはきっと罰だ。

____

next........

スポンサードリンク